In tempo di anniversari che riguardano il Concilio Vaticano II, molto ovviamente si riflette su questa grande assise ecumenica e ovviamente le posizioni sono le più varie e spesso le più distanti. Uno degli esperti più conosciuti al riguardo, mons. Agostino Marchetto, ha rilasciato varie interviste recenti sul tema. In una del 10 ottobre 2022 data a Nico Spuntoni su La Nuova Bussola Quotidiana, egli tra l’altro afferma: “Paolo VI, di formazione e caratteri diversi dal suo predecessore, mantenne però la sua stella polare dello "sviluppo nella continuità": il Concilio proseguì con le stesse finalità (pastorali) e speranze. Non sarebbe dunque nel vero - affermò Paolo VI - chi pensasse che il Concilio Vaticano II rappresenti un distacco, una rottura o una liberazione dall'insegnamento della Chiesa, o autorizzi e promuova un conformismo alla mentalità del nostro tempo, in ciò che essa ha di effimero e di negativo”. Poi concludeva la sua intervista dicendo che nel tempo in cui viviamo “la grande difficoltà è il dialogo intraecclesiale” e questo problema lo abbiamo sotto gli occhi quotidianamente.

Il giornalista Gianfranco Svidercoschi sembra però offrire una prospettiva diversa rispetto a quella di mons. Marchetto quando scrive in un articolo pubblicato il 13 ottobre 2022 su interris.it: “Cominciò il Vaticano II, e i padri conciliari, maturando insieme, lessero il Vangelo, e quindi la condizione umana, con occhi completamente nuovi. Fu come uno spartiacque nella storia del cattolicesimo. Che, da lì, avrebbe cambiato profondamente il suo stesso volto, il suo modo di pregare, di annunciare il messaggio di Cristo, di viverlo; così come avrebbe cambiato il suo modo di rapportarsi alle altre Chiese cristiane, alle altre religioni, alla stessa modernità” (enfasi nell’articolo). Da queste parole viene reso evidente che il Concilio fu una rottura, uno spartiacque rispetto al passato. Poi Svidercoschi va avanti: “Morì papa Roncalli, gli succedette Paolo VI, ma il Concilio andò avanti nella sua rivoluzione. Era cominciato al chiuso, e finì all’aperto in piazza San Pietro, l’8 dicembre del 1965. Un cambiamento che non era solo esteriore, e neppure semplicemente simbolico. La Chiesa usciva dai sacri recinti, dalle sue paure secolari, per andare incontro agli uomini, e compiere con loro un cammino comune. Era un voltare decisamente pagina, rispetto a ciò che era rimasto – di polveroso, ingombrante e superfluo – del temporalismo, retaggio della cosiddetta epoca costantiniana, e poi di quel certo spirito della Controriforma, caratterizzato da un atteggiamento troppo giuridico, clericale, difensivo. Quei sedici documenti conciliari erano come lo specchio di una Chiesa che aveva avuto l’umiltà e il coraggio di chiedere perdono per gli errori del passato, e di ripensarsi, di rinnovarsi. Niente, dopo il Vaticano II, sarebbe stato più come prima”. Immagino che mons. Marchetto forse avrebbe avuto qualcosa da dire su tutto questo.

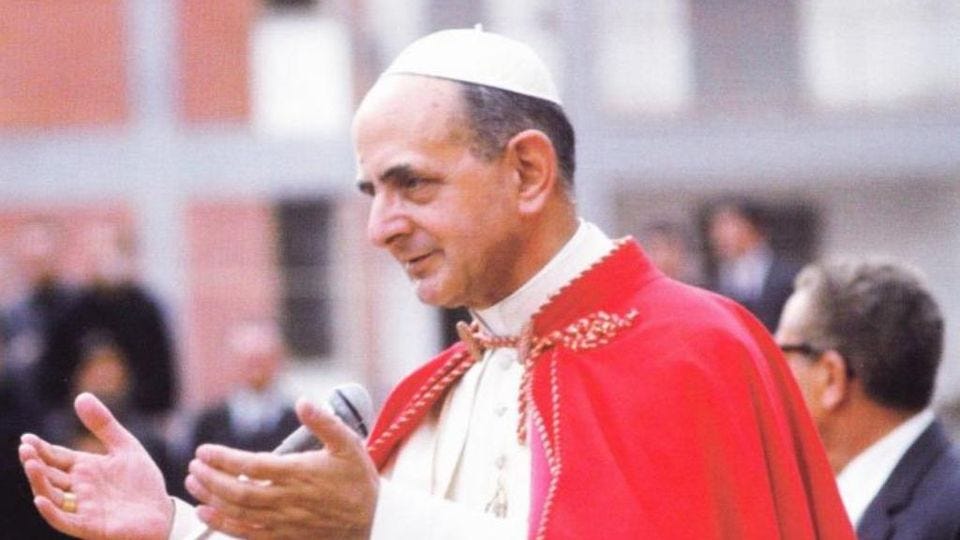

Però riprendendo il discorso sulla cerimonia di chiusura del giorno 8 dicembre del 1965, vorrei soffermarmi su quello che accadde il giorno prima, 7 dicembre, con il discorso di Paolo VI che chiudeva l’ultima sessione dell’assise conciliare. Un discorso dai toni elevati ed ispirati, nell’insieme molto bello da ascoltare per il sapiente uso della retorica, con cui forse Paolo VI forse compensava un tono di voce rauco e non particolarmente funzionale all’attività oratoria. In questo discorso il Papa fece delle affermazioni molto interessanti, alcune delle quali sono state fonte di perplessità.

All’inizio del discorso consegna l’immagine della Chiesa in quel momento: “Questo Concilio consegna alla storia l’immagine della Chiesa cattolica raffigurata da quest’aula, piena di Pastori professanti la medesima fede, spiranti la medesima carità, associati nella medesima comunione di preghiera, di disciplina, di attività, e - ciò ch’è meraviglioso - tutti desiderosi d’una cosa sola, di offrire se stessi, come Cristo nostro Maestro e Signore, per la vita della Chiesa e per la salvezza del mondo. E non solo l’immagine della Chiesa manda ai posteri questo Concilio, ma il patrimonio altresì della sua dottrina e dei suoi comandamenti, il «deposito» ricevuto da Cristo e nei secoli meditato, vissuto ed espresso, ed ora in tante sue parti chiarito, stabilito e ordinato nella sua integrità; deposito vivo per la divina virtù di verità e di grazia, che lo costituisce, e perciò idoneo a vivificare chiunque piamente lo accolga e ne alimenti la propria umana esistenza”. Sembra da queste parole che il Pontefice voglia ribadire con forza l’importanza della tradizione e non solo quella che emana dall’origine divino apostolica, ma anche quella ecclesiastica che dalle prime due di necessità deve emanare. Poco più avanti infatti Paolo VI si chiede “quale è il valore religioso del nostro Concilio? Religioso diciamo per il rapporto diretto col Dio vivente, quel rapporto ch’è ragion d’essere della Chiesa e di quanto ella crede, spera ed ama, di quanto ella è e fa”, ribadendo il primato di Dio nella vita della Chiesa e in quella di tutti gli uomini.

Il Papa poi si occupa dell’importanza del Concilio per la comprensione del tempo moderno, un tempo di drammatici cambiamenti, per la comprensione della cultura e per l’approfondimento del ruolo della Chiesa nella società.

Poi un testo, bello letterariamente, ma che ha fatto sollevare qualche obiezione: “La Chiesa del Concilio, sì, si è assai occupata, oltre che di se stessa e del rapporto che a Dio la unisce, dell’uomo, dell’uomo quale oggi in realtà si presenta: l’uomo vivo, l’uomo tutto occupato di sé, l’uomo che si fa soltanto centro d’ogni interesse, ma osa dirsi principio e ragione d’ogni realtà. Tutto l’uomo fenomenico, cioè rivestito degli abiti delle sue innumerevoli apparenze; si è quasi drizzato davanti al consesso dei Padri conciliari, essi pure uomini, tutti Pastori e fratelli, attenti perciò e amorosi: l’uomo tragico dei suoi propri drammi, l’uomo superuomo di ieri e di oggi e perciò sempre fragile e falso, egoista e feroce; poi l’uomo infelice di sé, che ride e che piange; l’uomo versatile pronto a recitare qualsiasi parte, e l’uomo rigido cultore della sola realtà scientifica, e l’uomo com’è, che pensa, che ama, che lavora, che sempre attende qualcosa il «filius accrescens» (Gen. 49, 22); e l’uomo sacro per l’innocenza della sua infanzia, per il mistero della sua povertà, per la pietà del suo dolore; l’uomo individualista e l’uomo sociale; l’uomo «laudator temporis acti» e l’uomo sognatore dell’avvenire; l’uomo peccatore e l’uomo santo; e così via. L’umanesimo laico profano alla fine è apparso nella terribile statura ed ha, in un certo senso, sfidato il Concilio. La religione del Dio che si è fatto Uomo s’è incontrata con la religione (perché tale è) dell’uomo che si fa Dio. Che cosa è avvenuto? uno scontro, una lotta, un anatema? poteva essere; ma non è avvenuto. L’antica storia del Samaritano è stata il paradigma della spiritualità del Concilio. Una simpatia immensa lo ha tutto pervaso. La scoperta dei bisogni umani (e tanto maggiori sono, quanto più grande si fa il figlio della terra) ha assorbito l’attenzione del nostro Sinodo. Dategli merito di questo almeno, voi umanisti moderni, rinunciatari alla trascendenza delle cose supreme, e riconoscerete il nostro nuovo umanesimo: anche noi, noi più di tutti, siamo i cultori dell’uomo”. Io credo che questo sia uno dei testi più densi ma anche più fraintendibili di questo discorso, un testo in cui il Papa denuncia il pericolo dell’antropocentrismo ma poi sembra non trarre le logiche conseguenze da questo pericolo facendo intendere che la Chiesa deve andare incontro a questo uomo, cosa giusta, ma non si comprende bene con quale intento e da quale posizione. Poco più avanti poi afferma: “E che cosa ha considerato questo augusto Senato nella umanità, che esso, sotto la luce della divinità, si è messo a studiare, ha considerato ancora l’eterno bifronte suo viso: la miseria e la grandezza dell’uomo, il suo male profondo, innegabile, da se stesso inguaribile, ed il suo bene superstite, sempre segnato di arcana bellezza e di invitta sovranità. Ma bisogna riconoscere che questo Concilio, postosi a giudizio dell’uomo, si è soffermato ben più a questa faccia felice dell’uomo, che non a quella infelice. Il suo atteggiamento è stato molto e volutamente ottimista. Una corrente di affetto e di ammirazione si è riversata dal Concilio sul mondo umano moderno. Riprovati gli errori, sì; perché ciò esige la carità, non meno che la verità; ma per le persone solo richiamo, rispetto ed amore. Invece di deprimenti diagnosi, incoraggianti rimedi; invece di funesti presagi, messaggi di fiducia sono partiti dal Concilio verso il mondo contemporaneo: i suoi valori sono stati non solo rispettati, ma onorati, i suoi sforzi sostenuti, le sue aspirazioni purificate e benedette”. Questo ottimismo certamente è stato segno di divisione fra coloro che intendono il ruolo e la missione della Chiesa in modo diverso. Poi il Papa cerca di precisare: “E un’altra cosa dovremo rilevare: tutta questa ricchezza dottrinale è rivolta in un’unica direzione: servire l’uomo. L’uomo, diciamo, in ogni sua condizione, in ogni sua infermità, in ogni sua necessità. La Chiesa si è quasi dichiarata l’ancella dell’umanità, proprio nel momento in cui maggiore splendore e maggiore vigore hanno assunto, mediante la solennità conciliare, sia il suo magistero ecclesiastico, sia il suo pastorale governo: l’idea di ministero ha occupato un posto centrale. Tutto questo e tutto quello che potremmo dire sul valore umano del Concilio ha forse deviato la mente della Chiesa in Concilio verso la direzione antropocentrica della cultura moderna? Deviato no, rivolto sì”. Sicuramente Paolo VI si sarà reso conto che qui stava camminando su un filo teso fra due grattacieli.

Ma quasi alla fine il Papa ha un colpo d’ali e cerca di inquadrare meglio il suo pensiero: “La mentalità moderna, abituata a giudicare ogni cosa sotto l’aspetto del valore, cioè della sua utilità, vorrà ammettere che il valore del Concilio è grande almeno per questo: che tutto è stato rivolto all’umana utilità; non si dica dunque mai inutile una religione come la cattolica, la quale, nella sua forma più cosciente e più efficace, qual è quella conciliare, tutta si dichiara in favore ed in servizio dell’uomo. La religione cattolica e la vita umana riaffermano così la loro alleanza, la loro convergenza in una sola umana realtà: la religione cattolica è per l’umanità; in un certo senso, essa è la vita dell’umanità. È la vita, per l’interpretazione, finalmente esatta e sublime, che la nostra religione dà all’uomo (non è l’uomo, da solo, mistero a se stesso?); e la dà precisamente in virtù della sua scienza di Dio: per conoscere l’uomo, l’uomo vero, l’uomo integrale, bisogna conoscere Dio; ci basti ora, a prova di ciò, ricordare la fiammante parola di S. Caterina da Siena: «nella tua natura, Deità eterna, conoscerò la natura mia» (Or. 24). È la vita, perché della vita descrive la natura ed il destino, le dà il suo vero significato. È la vita, perché della vita costituisce la legge suprema, e alla vita infonde la misteriosa energia che la fa, possiamo dire, divina”. Cioè, in definitiva, Dio rivela all’uomo chi è veramente e su questo penso tutti possono essere d’accordo. Ma non si può negare che nel discorso l’equilibrio fra una visione teocentrica (che naturalmente non può che essere quella dei cattolici) e una antropocentrica (del mondo lontano da Dio) sembrano affacciarsi in modo prepotente e inquietante. Alcuni diranno che coloro che appartengono al campo tradizionalista leggono questo discorso in malafede, malafede che si deve però ascrivere anche al campo progressista che spesso ha abbandonato l’idea della centralità di Dio per propugnare, in modo sistematico, il culto dell’uomo che si fa dio.